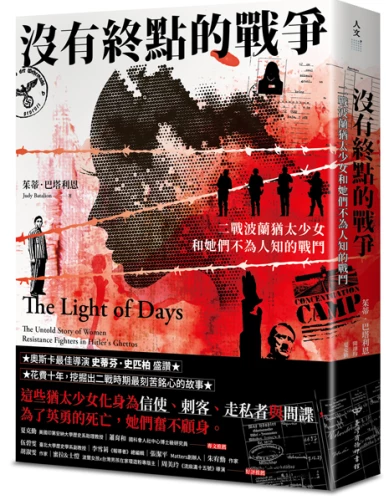

沒有終點的戰爭:二戰波蘭猶太少女和她們不為人知的戰鬥

商品編號:05090004

定價: 690 元

優惠價: 79折 545 元

優惠活動

內容簡介

「一段壯觀、灼熱的歷史,揭示了勇敢的猶太婦女成為抵抗戰士的非凡成就。」

──奧斯卡最佳導演,史蒂芬.史匹柏

《紐約時報》、《經濟學人》、《華爾街日報》書評盛讚

尚未出版就被奧斯卡最佳導演史蒂芬.史匹柏買下電影版權

花費十年,挖掘出二戰時期最刻苦銘心的故事

「讓我們為英勇的死亡而戰。」

1943年,這群在波蘭本津的猶太女性,決定放棄求生機會,毅然決然地投入這場沒有終點的抵抗行動。

她們知道,每一次的突襲行動,都可能是一次臨終禱告。

1939年,納粹德國的軍隊入侵了波蘭,並四處抓捕猶太人,完成納粹追求的種族清洗政策──最終解決方案。本津是波蘭最後一批被「清空」的猶太隔離區,卻也是猶太青年反抗行動的重要核心。

1942年,這些猶太地下戰士化守為攻,放棄盟軍送來的救難機會,決心與納粹開戰,試圖毀壞納粹在波蘭的統治。這群擁有虔誠信仰的猶太青少女,在遭受父母的死亡後,仍義無反顧的投入救助國家的行列。她們假扮成天主教徒,欺瞞過蓋世太保,她們用調情來誘惑納粹軍官,用服裝儀容來逃避猶太審查。

在缺乏系統性組織與國際幫助的情況下,這些猶太少女試圖在一個資訊被壟斷的時代,傳遞戰爭資訊並集結同胞。她們在各個隔離區穿梭,散布抵抗的精神;她們學會製作炸彈以及偷竊武器,作為武裝抵抗的儲備;她們炸毀了鐵軌、中斷了供水設備;她們即便被抓捕與關押,仍然勇敢與納粹談判,要求納粹釋放年齡過輕的孩童。她們打從一開始就知道不可能倖存,卻仍在隔離區發起武裝起義,整整比華沙起義早了一年。

她們懷抱著戰爭結束的夢而奮不顧身,

卻在餘生深陷記憶的泥沼,難以脫身。

在這場必然全輸的戰爭中,這些年輕的戰士,不斷在逃離或戰鬥之間做選擇,他們見證了人性的光輝與黑暗,卻也看見了龐雜的灰色地帶──家園被波蘭人侵占、父母因告密而死亡、甚至有猶太人加入了納粹,成為處死同胞的屠殺鏈中的一員。抱持著勇氣與光榮起而反抗的戰士,終究是少數,在這之下有多少無視道德邊界在灰色地帶游移的人?

1945年,戰爭結束了。倖存的猶太戰士已經寥寥無幾。她們在五年內失去家庭、參與反抗,而當戰爭結束後,她們又剩下什麼?戰爭的摧殘與痛苦、失去同胞的辛酸與悔意,使得這些戰士逐漸隱姓埋名,甚至深受精神疾病影響,心思永遠無法逃離戰場。她們的故事被歷史埋沒、她們的認同困境被迫收編,在戰爭與戰爭之後,她們是猶太人,還是波蘭人?

作者介紹

茱蒂.巴塔利恩(Judy Batalion)

茱蒂.巴塔利恩 Judy Batalion

《白牆:身為母親、身為女兒與位處中間的混亂》一書的作者。她的文章曾刊登在《紐約時報》(New York Times)、《華盛頓郵報》(Washington Post)、《前進報》(Forward)、《Vogue》和許多出版品上。茱蒂在哈佛大學取得了科學史的文學學士學位,在倫敦大學考陶爾德學院(Courtauld Institute, University of London)取得藝術史哲學博士學位,曾擔任過博物館策展人與大學講師。她出生在蒙特婁,從小說英語、法語、希伯來語和意第緒語長大,她如今和丈夫與三名孩子一起住在紐約。

譯者簡介

聞翊均/審定者:夏克勤

聞翊均

臺南人,熱愛文字、動物、電影。

現為自由譯者,擅長文學、社會議題、科普、經濟金融相關翻譯。

聯絡信箱:andorawen@gmail.com

名人推薦

【專文推薦】

夏克勤 美國印第安納大學歷史系助理教授

蕭育和 國科會人社中心博士級研究員

【好評推薦】(依來函順序刊登)

伍碧雯 臺北大學歷史學系副教授

李雪莉 《報導者》總編輯

張潔平 Matters創辦人

朱宥勳 作家

胡淑雯 作家

蜜拉&士愷 波蘭女孩x台灣男孩在家環遊粉專版主

周美玲 《流麻溝十五號》導演

一段壯觀、灼熱的歷史,揭示了勇敢的猶太婦女成為抵抗戰士的非凡成就。

──史蒂芬.史匹柏,奧斯卡最佳導演

透過豐富的材料與生動的筆觸,書中這些女性反抗運動成員不是僵化無趣、僅供崇拜的黑白「烈士」,她們是有血有肉、有個性、有慾望的個人,是他人的女兒、姊妹、伴侶,是戰前的務實理想主義者,也是戰時挺身而出,並在絕望的環境中為猶太人的尊嚴(她們很清楚生還機會渺茫)奮力一搏的戰士。

──夏克勤,美國印第安納大學歷史系助理教授

許多被納粹占領的地區,都曾有反抗暴政的起義行動,猶太人也參與其中。雖然沒有任何一例成功,但是並不代表反抗失敗者就是輸家!因為在後世的歷史敘述與歷史記憶中,他們是幽暗世界的閃爍之星,他們輸在當下,卻贏在歷史!

──伍碧雯,臺北大學歷史學系副教授

這些戰士是遁入「光天化日之下」,在納粹的無盡網羅中傳遞希望的光;她們堅持寫作、閱讀、社交、遊戲,不忘手足同胞的幼兒教育,在多重壓迫與疲乏艱困中,依然維持得體的舉止與人性,她們也是人之為人的「日常」幽光,那是狂暴的殺戮機器所無以摧毀的希望。

──蕭育和,國科會人社中心博士級研究員

當黑暗壟罩家園時,這群人挺身而出抵抗強權,寫下一篇篇令人心碎時而鼓舞人心的故事。

──蜜拉&士愷,波蘭女孩x台灣男孩在家環遊粉專版主

這本書令人不忍猝睹,又相見恨晚。你很難想像這些女人們,如何在經歷了小孩、父母殘忍被殺之後,怎樣拒絕被救援,而是選擇在淪陷區以殘破的身體與生命反抗下去,她們引誘士兵、收買他們、射殺他們、保護其他猶太人。書中細節讓人很難持續閱讀下去,但這些困擾是應當的。最難以想像的是,半個多世紀過去了,她們的故事竟從未、從未被這樣講述過。

──張潔平,Matters創辦人

充滿了自豪和憤怒的脈動。

──《紐約時報》(New York Times)書評

研究透徹、引人入勝。

──《華爾街日報》(Wall Street Journal)

令人驚嘆,是一本深刻感人又令人歎為觀止的書。

──《國土報》(Haaretz)

十分激情……巴塔利恩的研究十分驚人,她對她的故事的奉獻顯而易見且令人動容。

──《波士頓環球報》(Boston Globe)

扣人心懸,令人神昏顛倒的精彩……巴塔利恩把幾乎被遺忘卻令人震驚的勇敢故事全然展現。

──《經濟學人》(The Economist)

研究工作十分出色……是對女性精神的盛大慶祝。

──《洛杉磯書評》(Los Angeles Review of Books)

難以放下的一本書,它不是一個故事,而是一部多層次的史詩,一部改寫大屠殺的史詩。戲劇性的情節比比皆是,人物形象深入人心。

──《耶路薩冷郵報》(The Jerusalem Post)

《沒有終點的戰爭》將一個長期被忽視的歷史從遺忘中拯救出來,並修正了猶太人,特別是女性在大屠殺期間的被動觀念。這本書毫不妥協,覆滿激情,而且保留而且保留了真正重要的知識。

──《泰晤士報》文學副刊(The Times Literary)

生動地描述了二戰期間參加抵抗運動的年輕猶太婦女,對女性勇氣的深度與廣度表達了生動的敬意。

──《出版人週刊》(Publishers Weekly)

大膽、勇敢且深具啟發,經過縝密的研究和引人入勝的寫作,作者將讀者帶入令人痛心的二戰時代,在那裡,一代年輕的猶太婦女團結起來,與幾乎無法想像的邪惡鬥爭。

──克里斯汀.阿普托維茲(Cristin O'Keefe Aptowicz),

《紐約時報》暢銷書《穆特博士的奇蹟》(Dr. Mutter’s Marvels)作者

這是一本強大且必要的書……令人驚訝的是,她們的故事直到現在才被廣泛挖掘,但巴塔利恩將她們的故事組織起來,使她們變得生機勃勃,這便是我們需要聽到的歷史。

──雷切爾.卡迪什(Rachel Kadish),《墨水的重量》(The Weight of Ink)作者

巴塔利恩講述了在很大程度上被遺忘的信使女孩、走私者和戰士的故事,她們在被占領的波蘭形成了猶太抵抗運動的中樞神經。這是一部令人嘆為觀止、眼花撩亂的歷史作品。

──茉莉‧克拉巴普爾,《抽血》(Drawing Blood)作者

目錄

推薦序:歷史已經發生,記憶則是選擇/夏克勤

推薦序:無盡毀滅下的無以摧毀者/蕭育和

猶太戰鬥組織關係圖

人物列表

引言:戰斧

作者序:預敘──抵禦還是拯救?

第一部:隔離區的女孩

1.波-林

2.逃離戰火後,前方仍是戰火

3.鑄造女性戰爭

4.看見下一個黎明──隔離區的恐懼

5.華沙猶太隔離區──教育與文字

6.自靈魂至血肉:成為ZOB

7.顛沛流離的日子:從無家可歸到管家

8.變成石頭

9.黑色渡鴉

10歷史中的三條線──克拉科夫市的聖誕節驚喜

11.一九四三年,新的一年:華沙的小規模叛亂

第二部:惡魔或女神

12.準備階段

13.信使女孩

14.蓋世太保之中

15.華沙隔離區起義

16.編著辮子的匪徒

17.武器、武器、武器

18.絞刑架

19.森林裡的自由──游擊隊

20.梅利納、金錢與救援

21.血之花

22.烈火吞噬札倫比的耶路撒冷

第三部:「沒有國界能擋住她們的去路」

23.地堡與地堡之外

24.蓋世太保的網羅

25.杜鵑

26.姊妹們,復仇!

27.天之光

28.大逃亡

29.「永遠別說這是最後一趟旅程」

第四部:情緒的傳承

30.對活著的恐懼

31.被遺忘的力量

後記:一名消失的猶太人

作者筆記:調查過程

致謝

參考資料

註釋

試閱

貝拉人如其名,是個金髮美人。貝拉一家人住在波蘭東南方小鎮上一個猶太會堂的陰暗地下室裡,這個小鎮裡的居民幾乎全是猶太人,貝拉的爸爸則符合他們家的姓氏,是一名哈札(hazzan,教會領唱)。他在貝拉六歲時過世,貝拉的母親一手把六名孩子拉拔長大,教導他們不要接受施捨與憐憫,要保持自尊並自立更生。猶太社群的人都很敬重貝拉的母親,雖然她沒有受過正規教育,但她擁有非常敏銳的街頭智慧。她堅持要讓孩子接受她從沒接受過的教育,把他們送去希伯來學校,拒絕經濟援助,從來不曾錯過學校的任何活動,就算要為此關閉她開的商店也在所不惜。她每天晚上都會替孩子洗好衣服,讓他們看起來和有錢人家的孩子一樣整潔。貝拉畢業後,她母親把她送去當希伯來語的私人家教,常寄送一些充滿了「母性溫暖與愛」的食物包裹和信件給她。

貝拉的母親是一名信仰虔誠的猶太復國主義者,她允許貝拉參加青年運動舉辦的活動──只有安息日時不能參加。一九三九年,當地領導人邀請貝拉去參加特

殊自衛課程,為未來前去巴勒斯坦生活做好準備。貝拉學會了使用武器,也學會了使用樹枝與石頭,她參加

講座時深受法蘭卡和奇薇亞的演說所感動。她在考試中的表現極為傑出,決定要去本津鎮的自由青年運動基布茲擔任防衛講師。她擔心若先回家的話,她母親不會讓她走,所以她直接去了札倫比區。她的母親確實很生氣,連續三個月都不回覆貝拉的信,最後才終於寫信請求貝拉的原諒。這時已經是夏末了,她正在努力湊齊文件,希望全家人都能順利「阿利亞」。

希特勒入侵時,貝拉正在進行防禦訓練。基布茲的同志全都坐在廚房聽收音機,再過幾分鐘,納粹就要抵達邊界的市鎮了。當地的領導人決定要把部分成員分派到波蘭的偏遠地區──留下來照顧本津鎮基布茲的只有貝拉和寥寥幾位男人。不過,德國的轟炸太過猛烈,貝拉和其他同志為了保命只能逃走。路上擠滿了不斷彼此推擠的恐慌群眾,貨運火車月臺上的狀況也一樣。炸彈在四面八方爆開,他們瘋狂逃跑了好幾天之後,貝拉回到了本津鎮,至少她在這裡還有屋頂能遮風避雨。心中的歸屬感讓她哭了出來──這裡是她的家啊。

不過,沒多久後她就在自由青年運動的鼓勵下前往維爾納市,當時他們認為在維爾納市或許還有機會能「阿利亞」。這段旅程混亂無比,她曾在大半夜划船橫越一條河,也曾被關進蘇聯監獄三週,在獄中被迫一直站著。經過了好幾天的懇求之後,她前往監獄警衛長家,哭著堅持要他們把其他同志放出來──她也成功達到了這個目標。貝拉在回去維爾納市的路上,去見了她母親一面,她原本以為貝拉已經被殺死了。不過這場歡樂的團圓只維持了兩個小時:貝拉必須搭車離開,接著徒步往東前進,希望能前往巴勒斯坦。她答應家人一定會把他們帶過去,但這是她最後一次見到自己的家人。

抵達維爾納市後,貝拉參加了蓬勃發展但陷入飢餓的青年運動,他們仍在持續進行農業與文化活動,就算是在蘇聯統治之下也一樣(只不過比較低調)。德國人在一九四一年的入侵帶來了一陣恐慌。她印象最深刻的記憶是,在德軍占領的頭幾天,她就看到一名猶太男人被綁在樹上,陰莖被切掉了。沒多久後,各地紛紛開始實施普遍的反猶太法──大衛之星、掃射、建立隔離區。

但是,貝拉沒有屈服。打從一開始,她就會用各種方法離開隔離區,譬如混入工作隊、穿越窄小的通道或通過隔離區邊界的房屋,接著她會拆下猶太臂章(她沒有把臂章縫起來,而是用別針別著,但這也違法),前往市場,為朋友購買食物和藥品。她在維爾納市是外地人──而且是金髮的外地人。雖然她並不擔心別人會在看到她的時候認出她是猶太人,但她說起波蘭語時有明顯的猶太口音,所以她會儘可能避免開口。她在隔離區和十三個家庭一起住在三房的公寓裡,這些人向來非常歡迎猶太難民。她睡在一張乒乓球桌上。雖然貝拉沒有醫療背景,但還是找到了一個在醫院的手術室當「護士」的工作,負責用拖把清理地上的血跡,也曾經在醫師靠著燭光開刀時遞過一次手術工具。

在聽說了維爾納市外圍的森林發生的波納里大屠殺之後,維爾納市的同志開始計畫反抗行動。青年衛隊的艾巴建立了抗戰團隊。自由青年運動的領導人尋找看起來不像猶太人的女孩擔任信使,在各個隔離區之間往返。貝拉已經有假扮雅利安人離開隔離區的經驗了,她自願擔任信使,但她依然需要文件才能在出了隔離區之後自由行動。她在醫院找了一位非猶太人的熟人,說她想要去見家人。這位同事年紀只比貝拉大一點,她沒有多問,就把自己的護照交給貝拉,不過她警告貝拉絕對不要到她家去,因為她丈夫痛恨猶太人。十九歲的貝拉. 哈札就這樣變成了布朗斯拉娃. 林曼諾斯卡(Bronislawa Limanowska), 小名布朗妮亞(Bronia)。自由青年運動的領導人替她更換了照片和印章,雖然這個護照一看就知道是假造的,但還是撐了好幾年的時間。

貝拉的任務是聯繫維爾納市、格羅德諾市和比亞維斯托克市,以及走私地下刊物、錢與武器。此外,自由青年運動還指示她為格羅德諾市的信使找到安全屋,並設立基地。她在早上混入工作隊中,離開了隔離區,用十枚金幣買下了一個可以戴在脖子上的十字架項鍊和一本基督教祈禱書。狂風在她的耳邊尖嘯,她在旅程中搭過軍用車、貨車和馬車,睡在毀壞的房子裡,直到她抵達了色彩繽紛、充滿傾斜屋頂和礫石街道的中世紀城市格羅德諾市。她敲響了一位年長波蘭女人家的門,在這位女人靠著廚房的油燈洗衣服時,貝拉告訴她,她家被轟炸了,家人被殺掉了,她需要一個暫居之地──貝拉從頭到尾都很害怕自己會不小心說出希伯來語或意第緒語,或者會在該說「聖母瑪利亞」的時候說成「上帝」。這名波蘭女人安慰她,並答應暫時收留她。然而,那天晚上,貝拉一直沒有闔眼,她擔心自己會在睡夢中用希伯來語大喊。

貝拉需要在格羅德諾市找到一份工作,所以她去了就業中心。

「你會說德文嗎?」辦事員問她。

「當然。」畢竟意第緒語和德語很接近。

辦事員考了她一些德文。她把「vus」轉變成「vas」(意為「什麼」)。

「你的德文說得很好。」他讚美道。她改編過後的糟糕意第緒語變成了非常得體的德語。「我這邊有一份工作能給你。」他提議道。「你可以當翻譯──在蓋世太保的辦公室工作。」

和蓋世太保一起工作?貝拉知道,雖然這份工作的風險極高,但同時也能在各方面帶來極大的助益。

她在隔天開始在格羅德諾市為蓋世太保工作,大部分時間都待在行政辦公室。她的上司立刻就喜歡上她了,多數德國員工也都對她有好感。貝拉負責把波蘭文、俄文與烏克蘭文翻譯成德文。「突然之間,」她回憶道,「我變成了一名精通多國語言的人才!」她也同樣負責打掃和泡茶。

貝拉為了尋找租屋處而進入知識分子的社區,那裡的人很可能會認出她的口音。她在城鎮邊陲向一名白俄羅斯寡婦租了一間房子,貝拉希望她不會發現她在言語上犯的錯誤。她盡力想在這個窄小的房間裡住得舒適一點,但牆上掛了一整排耶穌的肖像,每當她工作十個小時回家後,那些耶穌肖像都會使她心中充滿恐懼。週日的禮拜也同樣讓她害怕──遠比和納粹相處還要更令她擔憂。貝拉會謹慎地找一位同事結伴上教堂,她總是會站在同事身後,如此一來才能模仿對方的每一個動作。

貝拉開始工作一週後,向上司要了一份文件證明她在為蓋世太保工作。上司當場就幫她簽好了文件。貝拉拿著這份文件前往格羅德諾市的市政廳,向對方解釋自己的身分證明文件都被銷毀了,需要一整套新的。

辦事員擔心會惹得蓋世太保的手下不高興,立刻幫她插隊。他們用貝拉提供的假資訊製作了一份假的身分文件。貝拉贏得了最大頭彩:她可以自由行動了。

有了這些證件,她就可以在外逗留超過宵禁時間,甚至也可以到隔離區附近,趁機幫助這裡的猶太人。她必須向維爾納市匯報,把新的文件拿去給同志,當作偽造的範本。但是,想要獲得搭火車旅行的准許證幾乎不可能,因為只有軍人可以拿到這種證件。所以,貝拉在一天早上哭著進辦公室上班。她解釋說,她的哥哥在維爾納市過世了,她需要回去埋葬他。依據波蘭傳統,她必須在三天內把他下葬。接著,她還必須處理其他雜事,大約要花一週。她的蓋世太保上司安慰了她一番,親自陪同她去取得火車通行證。

貝拉喜出望外,她抵達維爾納市時穿得像是基督教的女人,把大衛之星藏在錢包裡,已經計畫好要如何在正確的時刻進入隔離區並別上大衛之星。在隔離區的柵欄門旁,一名綁著金色長辮子的女人靠了過來。

「我們應該認識吧?」

貝拉的心跳在瞬間加速。這個人是誰?「你叫什麼名字?」

「克莉絲汀娜.科索夫斯卡(Christina Kosovska)。」

女人從錢包裡拿出一張照片。照片上有一群反抗運動的同志。貝拉也在其中!「我的真名,」女人悄聲說,「叫做朗卡.科茲伯斯卡。」

朗卡!貝拉聽過許多她的事蹟。朗卡是非常傑出的信使,波蘭文無懈可擊,長相美麗又像是基督徒,她的智慧與魅力「就像猶太教中的祭司長,常會把金色的長辮子盤在頭上,看起來宛如光環。」常會有反抗行動的同志擔心她是不是蓋世太保派來的內線。朗卡的家庭具有優良的文化素養,住在華沙市外圍,她曾進大學唸過書,精通八種語言,接近三十歲時身材依然修長纖細。貝拉大約比朗卡年輕十歲,是個具有街頭智慧的勞工階級女孩,她的身體結實、反應迅速,是聰明靈巧的平民,而朗卡則表現出受過良好教育又善於世故的自信心。朗卡並沒有用她的外貌來嚇唬反抗行動的同志,而是利用這種外表來博取納粹的好印象。一名同志寫道:「曾有蓋世太保以為她是個信奉基督教的女孩,所以替她搬運裝滿了違禁品的旅行袋,而且這種事發生過不只一次。」朗卡很快就憑藉著討人喜歡又勤奮的個性在自由青年運動中不斷晉級,她往返波蘭各地運送文件與武器,甚至曾運送過一整個檔案庫的文件。現在她來到這裡,是因為華沙派給她的任務。她們兩人一起混進了一個工作小隊中,進入了隔離區──開啟了她們接下來多次的合作經歷。

貝拉和她認識的同志們歡喜地團聚了(這些同志很擔心她的高風險職位),她把自己的證件交給他們,他們則花上一整個晚上的時間在「仿造文件辦公室」中複製這些證件。過了幾天後,貝拉回到了格羅德諾市,她這一次的任務是把波納里屠殺事件告知猶太居民委員會,並要求委員會提供財務幫助,把猶太人偷運出維爾納市。此外,她還要和自由青年運動的成員見面,分享下一次地下起義的計畫。

貝拉在離開維爾納市之前,用哀悼的黑色布條取代了猶太人臂章。她在火車上為了猶太人遭受的殺害而淚流滿面。車上的乘客紛紛為了她哥哥的死亡安慰她,而這些乘客原本正在討論整個國家的問題都出在猶太人的身上。貝拉回到住所後,房東太太和鄰居一起幫助她冷靜下來。她回到工作崗位時,看到了其他納粹同僚留下的一張慰問卡,上面寫著他們有多難過貝拉失去了她的哥哥──至少這張卡片讓她笑了出來。

貝拉向納粹申請進入隔離區的特別許可證。她解釋說,她很需要找一位特別厲害的猶太牙醫看牙齒──她拿到了兩週的通行證。她到猶太居民委員會轉告先前得知的資訊並提出要求。他們能不能撥一些錢給維爾納市的窮人呢?他們能不能收留一些難民?但是委員會的人都不相信她。他們說,就算他們想答應,又要把難民安置在哪裡呢?而且他們不可以隨隨便便把錢交出去。貝拉回到大廳後啜泣了起來。一名猶太居民委員會成員走到她身邊,小聲地說他想要幫助難民,拿了一些錢和幾份假證件給她。接著她前往地下室圖書館和自由青年運動的人見面。這裡共有八十名成員,其中有許多貝拉認識的人,一同聚集到這裡來參加講座與希伯來語課。她告訴他們波納里大屠殺的經過,以及現在有多需要年輕人挺身而出。

在一九四一年的聖誕節前夕,貝拉裝飾了她的第一棵聖誕樹,並告訴房東太太假期會有一位朋友來訪。塔瑪.施奈德曼來到了格羅德諾市,她的衣著優雅而隨性,腳下踩著一雙時尚的黑色冬靴,這是她最喜歡的穿衣風格。她最廣為人知的特色就是總是會帶禮物(就算是在進入隔離區時也不例外),例如她在路上摘的野花、走私的檸檬或一件她自己的衣服。

從小在華沙長大的塔瑪(又名汪達.馬耶夫斯卡︹Wanda Majewska︺)是個身材高挑、個性拘謹又長得像是基督徒的信使,她臉上總是掛著溫柔的微笑,把紅棕色的頭髮綁成兩根辮子。塔瑪年少時就失去了母親,因此做事獨立、想法實際,她念的是公立學校,也會在家說波蘭語,之後成為了護士。她透過未婚夫莫迪凱.特南波姆(Mordechai Tenenbaum)的介紹加入了自由青年運動,學習意第緒語。在戰爭剛爆發時,他們兩人假造了移民文件,把許多同志送到巴勒斯坦去。特南波姆用塔瑪的名字製作自己的假證件,他十分欽佩塔瑪,常派她去做最危險的任務。他們會把塔瑪的報告刊登在地下刊物上,塔瑪也曾為專門供德國人閱讀的波蘭地下刊物寫過一篇文章,描述戰爭的恐怖之處──她一直都在這個區域擔任信使與人口偷運者。

貝拉把塔瑪帶到辦公室去。那張慰問卡還掛在布告欄上,塔瑪看到卡片時立刻捧腹大笑。

先前曾有一位迷戀貝拉的納粹邀請她一起參加辦公室的聖誕派對。她不能拒絕。那天晚上,塔瑪和朗卡都住在她家,所以她把兩人一起帶去參加派對。她們三人盛裝打扮,一起參與蓋世太保的佳節活動,還一起擺姿勢合照,後來這張照片變成了信使女孩的標誌象徵。她們各自拿到了一張照片複本。

沒多久後,地下行動再次要求貝拉前往維爾納市。她告訴上司,她需要到維爾納市的醫院停留兩週,並搭火車前往。乘客車廂中坐滿了納粹士兵,她在旅程中和他們閒聊──與此同時,她的內衣裡塞了一疊現金,大衣外套中則放著猶太人的大衛之星。她跟著一個女性工作小隊進入維爾納市隔離區,幫助她們搬運好幾袋馬鈴薯。她只走了短短幾個街區的距離,感覺起來卻像是好幾公里。

貝拉很快就來到了比亞維斯托克市隔離區。她和朗卡合作走私了一個包裹,裡面藏著一名在格羅德諾市出生的嬰兒。貝拉很高興能回到朋友身邊,用猶太人的身分坦然生活,她決定要留在這裡。此時,法蘭卡也來到比亞維斯托克市帶領同志進行為期三週的訓練班,希望能推動他們繼續學習與思考。朗卡和貝拉花了好幾天的時間在這個區域到處搜尋,找到許多想參加訓練班的猶太人,替他們做偽裝,並透過車子、火車或步行的方式把他們偷運到訓練班上。這場訓練班使許多猶太人覺得他們似乎回到了過去的正常生活。

維爾納市、比亞維斯托克市、沃利尼亞區(Volhynia)、科威爾鎮──貝拉花了接下來數個月的時間不停在這些地方往返,躲避清空行動(她曾躲進水泥桶裡),最後終於回到她家,卻發現烏克蘭人住進了她家的房子裡,她母親的客廳中擺滿了裝飾用的耶穌肖像。貝拉把其中少數幾個反猶標誌丟掉,接著找了當地猶太人詢問之前發生了什麼事。

「都過世了。」

貝拉跑了起來,一直跑到沒人能聽見的地方才開始放聲哭嚎。她知道,如果她還想要繼續活下去的話,她唯一的選項就是為了復仇而活。

到了春天,自由青年運動派朗卡帶著四把左輪手槍去華沙執行任務。

但朗卡在出發後沒多久就消失了。

比亞維斯托克市的領導人決定要派人去找她。貝拉自願執行這項任務。他們告訴她:「把你的骨肉帶回來。」每個人都很緊張。

貝拉的男友漢諾奇(Hanoch)陪她走到車站。漢諾奇身材壯碩,充滿肌肉,曾從納粹那裡偷走武器,貝拉因為他而充滿勇氣。他們計畫要在戰後結婚,搬到巴勒斯坦。

他給了貝拉兩把槍,貝拉把它們藏在特大的口袋裡。她帶著一些用薄紙張印了希伯來語的地下刊物,並把它們編在髮辮裡。她在前往華沙的一路上都充滿信心,用假證件通過了每一次檢查。

直到她抵達了馬基尼葛納村(Malkinia Gorna)。

一位警察登上了火車,走到她面前。

「請問有什麼事?」

「跟我走。」他說。「我們在這裡等你很久了。」

貝拉二話不說地站起身,跟著他下了火車。

火車離站了。

警察帶著她進了車站的一間小房間,搜了她的身體和行李箱,找到了武器。她別無他法。貝拉看著他們拿起那兩把槍,她知道自己就要被處決了。她決定要表現得好像一切都很正常。這些男人押著她走進森林裡,一邊高聲叫她快逃跑,一邊打她的背部。她不想讓這些人有機會在她逃跑時射殺她。她哼起了音樂,讓自己冷靜下來。

他們來到了一個荒蕪人煙的地方,那裡有一個小型監獄。貝拉陷入了恐慌:她身上的希伯來語刊物該怎麼辦?他們已經知道她是武器走私者了,但她不能讓他們知道她是猶太人──絕對不行。她要求使用廁所。

他們把她帶到了一個戶外的小屋,裡面有一個坑式廁所。她把刊物從辮子裡抽出來,丟進坑裡。

他們把她帶進了一個小房間,拿走她身上的所有東西。這就是她的結局了,沒有人會知道她遇上了什麼事。貝拉開始大叫。警察吼道:「別再叫了,否則我就宰了你!」審問開始了。她不斷說謊,但只說波蘭文,絕望地繼續維持完美的口音。

「對,我的家人是著名的波蘭政治家利曼諾斯基(Limanowski)的表親。」

「我的旅行文件是我在火車上用二十馬克和一個男人買來的。」

「武器是我的。」

他們毫不留情地打她。接著,他們詢問她有關波蘭警察的事,這時貝拉意識到,他們以為她是波蘭救國軍的成員。

其中一人突然問她:「你認識克莉絲汀娜.科索夫斯卡嗎?」他說的是朗卡。

「不認識。」

「你最好老實交代,否則我就弄死你。」男人拿出了一張照片,甩到貝拉臉上──那是朗卡、塔瑪和貝拉在蓋世太保的聖誕派對上拍的照片。朗卡太過自信了,在任務期間一直都把這張照片帶在身上。現在他們找到了照片。

「照片上的人是不是你?」

她說她是在派對上第一次遇到朗卡。他們不相信她的話,又開始打她,打斷了她的一根牙齒。

經過六小時的審問後,他們把筋疲力竭的貝拉丟在冰冷骯髒的地板上。整個晚上都一直有守衛想要進來

這個房間裡,她靠著大聲尖叫把這些人嚇跑。到了早上五點,他們將她上銬,由一名男人押著坐上火車。許多乘客都流露出同情的目光,但貝拉卻抬頭挺胸。

她被帶到了華沙的舒察街(Szucha Street),這裡是蓋世太保總部。這個納粹總部被稱做「舒察」,納粹在占領了這棟波蘭政府的宏偉大樓後,便把這裡當作了總部。這棟大樓位於豪華的街區,前方是綿延的林蔭大道,一旁則是高級的藝術裝飾公寓(第一棟裝設電梯的波蘭民宅就在這裡),難以想像在這棟大量使用白色圓柱的大樓的地下室中,有一個刑求地牢。被捕者必須在漆黑的「電車」(tramway)牢房中等待審問,牢房中的所有座位都像電車座位一樣緊密相連,面向同一個方向。納粹用極大的音量播放音樂,掩蓋揮鞭與尖叫的聲音、遮掩木棍鐵棒與哭喊的聲音。被捕者用指甲在每一面水泥牆上都刻上了絕望的訊息。

貝拉被關進其中一個小房間裡,她注意到牆上有一句德國標語:「你只能向前看,永不回頭。」接下來的三個小時,她一直聽見不太清楚的尖聲大叫與哭喊。接著,納粹把她帶到了三樓。一名賊頭賊腦的警察再次開始審問。貝拉給出了更多假的回答。「你最好馬上告訴我們這些武器是哪裡來的,否則我們有的是辦法能撬開你的嘴。」

她被帶回地下室,在這一路上,納粹一邊推著她前進一邊殘暴地打她。一名蓋世太保強迫她把衣服脫掉,躺在地面中央的一根木板上。他拿出一支木棍,每次都只打貝拉身上的一個部位。他用手堵住貝拉的嘴巴,直到她昏迷。她醒來時渾身是血,身上滿是青黑和浮腫的瘀傷,動也不能動,在房間裡躺了三天。接著那名蓋世太保又回來了,他叫貝拉穿上衣服,把她帶到帕維克監獄。這是一個位於隔離區內的政治犯監獄,位置就在吉爾納街的對面。每天都會有一輛特殊的車輛載著多位囚犯,在兩個刑求地點之間來回數次、遊街示眾,人們每次看到這輛車都很害怕。

帕維克監獄最著名的特色就是宛如煉獄,但貝拉抵達這裡後卻很開心。

她發現朗卡也在這裡。

推薦序文

從空中俯瞰時,有些人可能會誤以為這個擁有閃亮城堡、鮮豔建築與糖果色街道的小鎮是個魔法王國。這裡是本津鎮,自九世紀起就有人定居,起初建立的用途是當作要塞,用來保護基輔與西方之間的古老貿易道路。就像波蘭的許許多多中世紀城市一樣(尤其是那些位於波蘭南部、處處都是森林的城市),本津鎮擁有絕美的地景。綠意盎然的景色不會讓你聯想到分裂與死亡、無盡的戰爭與法令。從遠處觀看時,你絕不會猜到這個擁有金色塔樓的高貴小鎮,是猶太人幾乎被毀滅的象徵。

本津鎮位於波蘭的札倫比區(Zaglembie),曾是猶太人數百年來的居所。猶太人從一二○○年左右開始在這裡工作並蓬勃發展,到了十六世紀晚期,國王賜予本津鎮猶太人權利,使他們可以擁有禱告殿、購買地產、無限制地行商、宰殺動物與賣酒。在接下來的兩百多年間,願意繳稅的猶太人都受到保護,在這裡建立了強大的貿易關係。十九世紀,本津鎮前後受到普魯士人與俄羅斯人的嚴格統治,但當地團體非反抗這些外來殖民者,大力提倡波蘭人與猶太人之間的情誼。到了二十世紀,本津鎮經濟蓬勃發展,設立了現代學校,變成了新思想(尤其是社會主義思想)的核心地區。新的職業與思想浪潮帶來了激烈又富有成效的內部衝突,使猶太政黨、教授與媒體大量湧現。這裡就像波蘭境內的許多小鎮一樣,猶太人口占比逐漸增加,細針密縷地交織進了當地的日常生活中。這些說意第緒語的居民,成為了這個地區不可或缺的一部分;反之亦然,對他們來說札倫比區逐漸變成了其中一種極為重要的身分認同。

本津鎮在一九二一年被稱做「札倫比的耶路撒冷」,當時的猶太人擁有六百七十二間當地工廠與工作坊。將近一半的札倫比居民都是猶太人,其中有許多人具有一定的身分地位:醫師、律師、商人以及製造工廠的老闆。他們態度開明、世俗化又有些偏向社會主義,會去咖啡店消費、在山上買避暑別墅,也會享受探戈之夜、爵士樂與滑雪,這些富裕的猶太人覺得自己是歐洲人。另一方面,勞工階級與信仰虔誠的猶太人也同樣正蓬勃發展,當地有數十個祈禱殿,猶太議會中有許多政黨可以選擇。在一九二八年的地方選舉中,共有二十二個政黨參加,其中有十七個是猶太組織,本津鎮的副鎮長便是猶太人。想當然,這些猶太人並不知道這個由他們一手打造起來、生氣蓬勃的世界,很快就要被徹底摧毀了,也不知道他們即將必須為了自己的傳承與生命而戰。

一九三九年九月,德軍入侵了本津鎮。納粹燒掉了小鎮上那座宏偉的羅馬風格猶太會堂(這座美麗的會堂矗立在城堡的下坡處,一直都是猶太人的驕傲),接著殺掉了數十名猶太人。三年後,兩萬名戴著大衛之星臂章的猶太人被迫走進了本津鎮外的一個窄小區域,每個棚屋和房間裡都擠滿了好幾個家庭。在過去數個世紀,這裡的居民享受著相對和平、繁榮且社會融合的生活,他們已累積了好幾個世紀的文化,如今他們全都被塞進了寥寥數個凌亂的街區中。本津鎮出現了一個新的區域,一個漆黑又潮濕的區域:猶太隔離區。

札倫比區的這幾個猶太隔離區,是波蘭最後幾個被「清空」的隔離區,希特勒的軍隊在戰爭後期才為了完成「最終解決方案」(Final Solution)來到這裡。隔離區中有許多居民持有工作許可證,他們不會立刻被送到滅絕營去,而是會先被送到德國的武器工廠與工作坊去強制勞動,因此本津鎮依然可以使用郵政通訊。這些隔離區可以聯絡上蘇聯、斯洛伐克、土耳其、瑞士和其他非雅利安人為主的國家,因此就算在這些漆黑無光的區域中,仍有許多猶太反抗軍的存在。

在這些人滿為患的房子裡、在這種驚慌不安又恐懼的氛圍中,有一棟十分特別的建築。這棟建築之所以能屹立不搖,不是因為它的結構堅實(事實上,這些建築結構很快就會坍塌,只剩下地底碉堡),更因為居住者的思緒、心靈與肌肉十分強大。這裡是當地猶太反抗軍的本津鎮總部,這支反抗軍創立的基礎是勞工猶太復國主義運動(Labor Zionism)哲學觀,他們非常珍視猶太人的自主權、土地的生命力、社會主義與平等,這些「同志」(comrade)是由獨一無二的體力勞動與女性賦權共同培養出來的。這裡便是自由青年運動的核心地點。

一九四三年二月,隔離區一片冰寒,空氣像鉛塊一樣沉重。這棟通常熙熙攘攘的社區建築陷入了不同尋常的安靜之中。自由青年運動的文化活動(語言課程、音樂表演、討論心靈與土地如何連結的講座)所帶來的熟悉嘈雜聲消失了。沒有交談聲,也沒有歌聲。

一名十八歲的猶太女人從洗衣間走了出來,她是利妮亞.庫基烏卡,在地下反抗行動中剛嶄露頭角的戰士。她邁步前往總部一樓,他們總是在那裡的一張大桌子前計畫最重要的事件,今天他們要在那裡開會。這張大桌子對她來說一點也不陌生。

「我們拿到了一些文件。」赫謝爾宣布道。

所有人都屏住了呼吸。那些文件是他們的黃金門票──能讓他們離開波蘭,能讓他們活下去。

他們要在今天做出最重要的決定。

法蘭卡.普洛尼卡也參與了這次的會議,她皺著眉頭站在長桌的其中一端。法蘭卡擁有深色雙眼,來自平斯克市,從小在信仰虔誠的貧困家庭長大,她加入自由青年運動時還是個內向的青少女,與生俱來的嚴謹個性與分析思維使她在組織中步步高升。戰爭開打後,她很快就變成了地下組織的領導人。

站在長桌另一端的是赫謝爾.施普林格(Hershel Springer),是法蘭卡在本津鎮「部隊」中的共同領導人。赫謝爾受到眾人喜愛,「個性非常符合典型的猶太人」,每次遇到猶太人時都能直率地開啟對話,無論對方是貨車司機還是肉販,他都能和對方認真談論最瑣碎的各種事件。他溫暖又傻氣的微笑具有安撫人心的力量,能抵禦已經飽受摧殘的外界、抵禦這個一天比一天空曠的骯髒隔離區和虛無的回音。

利妮亞走到桌旁的空位上,和其他猶太青年一起圍繞著桌子坐下來。

她常覺得眼前的現實使她既難以置信又震驚。不過幾年前,她還只是個擁有六名手足與一對摯愛父母的十五歲女孩,如今她變成了孤兒,甚至連兄弟姐妹在哪裡或是不是還活著都不知道。戰爭爆發後,利妮亞和她的家人一起跑過橫屍遍野的田地。最後,只剩下她一個人在田地間逃竄。她在幾個月前才剛從一輛行進間的火車上跳下來,偽裝成波蘭農民的小孩,在一個擁有部分德國血統的家庭中擔任女傭。為了扮演好這個假身分,她堅持要和這家人去做禮拜,她從頭到尾都在發抖,擔心自己不知道該在何時起立、該如何坐下、該對哪些事物畫十字。她從青少女變成了女演員,每時每刻都在表演。那個家庭的家長很喜歡她,稱讚她衣著整潔又工作勤奮,甚至還受過教育。「當然了。」利妮亞半真半假地回答。「我們家的人都具有基本的文化素養。我們很有錢。我是因為爸媽過世了,所以才必須出來做勞力工作。」

雖然這一家人對她很好,但利妮亞聯絡上了姊姊莎拉,她知道自己必須去找她、必須和僅存的家人相聚。莎拉替利妮亞安排好一切事宜,讓利妮亞偷渡到本津鎮,住進了莎拉所屬的自由青年運動總部。

受過良好教育的利妮亞現在只能負責洗衣服,必須躲在檯面下。她在這裡是違法的存在,她是入侵者之中的入侵者。納粹把他們占領的波蘭地區明確分成數個領地,利妮亞擁有的文件只能讓她在總督政府(General Government)活動,也就是專門用來當作「種族垃圾場」,並提供奴工的區域──在不久後的未來,納粹將會用這個地點大量消滅歐洲猶太人;而札倫比區則是被第三帝國(Third Reich)併吞的區域,利妮亞沒有能讓她在這裡生活的文件。

在自由青年運動的會議中,坐在利妮亞右邊的是法蘭卡的妹妹韓希,她的個性和法蘭卡截然相反,總是用充沛的活力與不屈不撓的樂觀態度,帶動沉悶的氣氛。韓希最喜歡告訴其他同志,她是如何假扮成信奉天主教的女人,大搖大擺地走過納粹的面前,一次又一次地騙過他們。這天出席的還有莎拉,她擁有一雙深色的眼睛,眼神銳利,顴骨突出,和她一起出席的是赫謝爾的女朋友阿莉莎.齊坦菲爾(Aliza Zitenfeld),她和莎拉一起負責照顧隔離區的年幼孤兒。另一位可能也參與這次會議的是新面孔海柯.克林格,她是另一個姊妹組織的領導人,總是有話直說、精力充沛,隨時準備好要捍衛自己的理想:真理、行動、尊嚴。

「我們拿到了一些文件。」赫謝爾重複道。每一份文件都能讓一個人進入拘留營,讓一個人活下去。這些文件是同盟國提供的假護照。這些同盟國俘虜了一些德國人,納粹會把持有該同盟國護照的人關在特殊營地,用這些人和同盟國交換德國俘虜──這是他們在過去幾年來時常聽到的其中一種護照計畫。他們希望這一次的計畫能生效。為了取得這些文件,他們花了好幾個月規畫,過程無比昂貴又極其危險,包括要把相片與密碼信偷偷送去給偽造專員。但,誰能拿到這些文件呢?

又或者誰都不該拿?

要抵禦還是拯救?要戰鬥還是逃跑?

他們從開戰後不久後便開始來回討論這個問題。猶太人數量稀少、武器更少,光靠他們不可能推翻納粹,這樣說來,繼續反抗的意義何在?若要有尊嚴的戰鬥到死,目的是為了要復仇嗎?還是為了留下榮譽的事蹟給後代?又或者他們戰鬥的目的是造成傷害,是援助和拯救?若答案是肯定的,那麼他們要援助與拯救的是誰?是個人還是整個運動?是孩童還是成人?是藝術家還是領袖?猶太人抗戰的地點應該在隔離區還是森林?奮戰時要用猶太人的身分還是波蘭人的身分?

現在,他們必須做出真正的決定了。

「法蘭卡!」赫謝爾看著法蘭卡深色的雙眼,從桌子的那一端叫道。

她以同樣堅定的眼神回視,但沒有回答。

赫謝爾解釋道,他們尊敬的領袖奇薇亞.路伯特金在華沙下達了指令:法蘭卡要使用其中一個護照離開波蘭、前往海牙,也就是國際聯盟的國際法庭(International Court of Justice)所在地。她要把猶太人的遭遇告訴全世界的人,讓他們知道這裡的狀況;接著她要前往巴勒斯坦,成為納粹暴行的正式證人。

「要我離開?」法蘭卡回答。

利妮亞看向法蘭卡,她的心跳加速,能感覺到法蘭卡也十分吃驚,雖然她的表情冷靜,但顯然腦袋正在用清晰的思緒不斷運轉。法蘭卡是他們的領袖,像磐石一樣支撐著所有人,無論男女。組織會叫誰和她一起去?她走了之後,他們該怎麼辦?

「我拒絕。」法蘭卡用堅定卻溫和的態度宣布,「如果我們必須死去,那就讓我們死在一起吧。但是,」──她停頓片刻──「讓我們為英勇的死亡而戰。」

聽到她堅定的話語後,整個房間裡的人都鬆了一口氣,彷彿整棟建築都恢復了生氣。組織成員開始跺腳,有些人甚至露出了微笑。法蘭卡把拳頭放在桌上,像是木槌一樣又輕又快地擊中了桌面。「是時候了。是時候整裝待發了。」

全體成員無異議地得出了結論:抵禦。

利妮亞立刻從椅子上站了起來──她早就準備好了。

NT$545